Wildkameras-Kaufberatung:

So finden Sie das passende Produkt

- Das Wichtigste in Kürze

- Mit einer Wildkamera können Sie Tiere in ihrem Lebensraum beobachten.

- Die Geräte lassen sich auf Privatgrundstücken auch als Überwachungskamera nutzen.

- Mit einem Passiv-Infrarot-Bewegungssensor nehmen Wildkameras alles auf, was Ihnen vor das Objektiv tritt.

- Per WLAN oder Mobilfunk werden die Bild- und Videoaufnahmen direkt an Ihr mobiles Endgerät gesandt.

- Wildkameras bewegen sich in einer gesetzlichen Grauzone.

Der heimliche Beobachter: Die Wildkamera

Waidmannsheil! So lautet eine klassische Grußformel im Jägerjargon, die bei Jagderfolg mit einem „Waidmannsdank“ erwidert werden darf. Doch nur der aufmerksame Beobachter wird erfolgreich sein. Um Wild zu observieren, müssen Sie längst nicht mehr stundenlang auf der Lauer liegen; greifen Sie stattdessen zu einer Wildkamera. Die handlichen Kamerafallen sind mit Bewegungs- sowie Temperatursensoren ausgestattet und von einem robusten Gehäuse umgeben.

Nicht nur für Jäger lohnt sich eine Wildkamera, sondern auch für interessierte (Hobby)-Biologen, die Tierverhalten aus nächster Nähe studieren möchten. Wer mit Tieren gar nichts am Hut hat, kann die Wildkamera im heimischen Garten oder in den eigenen vier Wänden einsetzen, um ungebetene Gäste im Auge zu behalten.

Der Vater der Wildtier-Fotografie

George Shiras III. war ein US-amerikanischer Politiker, der sich vor und nach seiner Zeit im US-Repräsentantenhaus der biologischen Forschung und der Naturfotografie widmete. Da er für seine Naturaufnahmen als einer der ersten von Kamerafallen und Blitzlichtern Gebrauch machte, bezeichnete ihn das Magazin National Geographic als den Vater der Wildtier-Fotografie.

Welche Vorteile bietet eine Wildkamera?

Der größte Vorteil einer Wildkamera ist ihre vielseitige Einsetzbarkeit. Die Kamerafallen kommen in diversen privaten Bereichen zum Einsatz. Sie machen hochauflösende Aufnahmen von Dingen, die oft im Verborgenen geschehen. Sei es das streunende Wild oder der schleichende Einbrecher, auf den Fotos und Videos der Wildkamera werden sie alle in hoher Auflösung festgehalten. Dank des Bewegungsmelder macht die Kamera die Aufnahmen automatisch, ohne dass Sie vor Ort sein müssen. Die Geräte sind ebenso robust wie wetterbeständig und stellen keinen Eingriff in die natürliche Umgebung der Wildtiere dar. Da sie gut getarnt und nahezu unsichtbar sind, fühlen sich Tiere durch sie nicht gestört; Einbrecher wiegen sich zudem in Sicherheit.

| Vorteile | Nachteile |

| Unbemerktes Beobachten von Tieren und Einbrechern | Diebstahlgefährdet |

| Langanhaltende Akkus | Fehlauslösungen möglich |

| Robust und witterungsbeständig | Geringe Sichtreichweite bei Nacht |

| Auslöser mit Bewegungsmelder |

Für wen eignet sich eine Wildkamera?

Wildkameras eignen sich nicht nur für Revierpfleger und Waldpächter, sondern auch für Gewerbe und Wissenschaft. Falls Sie Jäger sind, können Sie mit einer Wildkamera eine Kirrung oder einen Luderplatz auskundschaften. Ersteres stellt einen Platz dar, an dem Futter ausgebracht wird, letzteres ist eine Einrichtung zum Anlocken von Fleischfressern. Sie können also entweder selbst auf die Jagd gehen oder ihr Jagdgebiet und den Tierbestand regelmäßig überwachen. Auch landwirtschaftliche Nutzflächen oder gewerbliche Einrichtungen können Sie mit einer Wildkamera kontrollieren. Sie weisen auf unbefugte Übergriffe hin, seien es menschliche oder tierische. Ebenso bleiben illegale Müllentsorgung und Diebstahl einer Wildkamera nicht verborgen. Zu guter Letzt bietet sie eine gute Möglichkeit für Naturfotografen und Forscher, Einblicke in die natürliche Umgebung von Wildtieren zu erhalten.

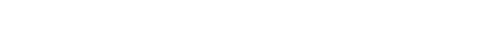

Wie ist eine Wildkamera aufgebaut?

Eine Wildkamera besteht aus fünf Bestandteilen: einer Kamera- sowie Blitzeinheit, einem Bewegungssensor, einem Batterie- beziehungsweise Akkufach und einem Gehäuse. Das Kameraobjektiv dient dazu, Fotos und Videos aufzunehmen, während die LEDs das Objekt beleuchten und so auch nächtliche Aufnahmen ermöglichen. Das Gehäuse ist stoßfest sowie wasserdicht und zumeist in Tarnmustern gestaltet, um es in der Natur versteckt zu halten.

Lächeln bitte

Mit einer Wildkamera haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Fotos aufzunehmen, sondern auch Videos zu machen. Über die Art und Weise der Aufnahme haben Sie freie Hand: Beispielsweise können Sie per Zeitplanung Aufnahmefenster festlegen.

Foto

Der Bildmodus ist der klassische Verwendungszweck einer Wildkamera. Sobald das Gerät eine Bewegung vor sich erkennt, macht es ein Foto. Die meisten Wildkameras bieten zudem die Option, Bilderserien anzufertigen. Der Großteil der Modelle nimmt 1 bis 4 Bilder hintereinander jeweils in einem Abstand von 1 bis 5 Sekunden auf. Diese Einstellungen kann der Nutzer individuell bestimmen.

Video

Die meisten Wildkameras sind auch in der Lage, kurze Videosequenzen mit einer Länge von 5 bis 60 Sekunden aufzunehmen. Die Auflösung beträgt bei günstigen Modellen 1.280 mal 720 Pixel, Full-HD-Wildkameras bieten hingegen Videos mit einer Auflösung von 1.920 mal 1.080 Pixeln. Optional kann auch der Ton aufgenommen werden. Je nach Kamera macht das Gerät vor Beginn der Sequenz ein Bild und startet 2 bis 4 Sekunden danach das Video.

Zeitschaltung

Einige Wildkamera-Modelle verfügen über einen Zeitplanungsmodus, der für einen festgelegten Zeitraum ein Bild anfertigt. Manche Geräte erlauben es dem Nutzer, mehrere Zeitfenster für einen Tag festzulegen. Das Zeitintervall zwischen den Aufnahmen beträgt bei den meisten Kameras zwischen einer Sekunde und einer Stunde. Die Einzelaufnahmen können Sie anschließend zu einem Video zusammenfügen.

Es werde Licht

Je nachdem, welches Objekt Sie in welchem Abstand aufnehmen möchten, sollten Sie beim Kauf auf die Art des Blitzes achten. Es gibt drei verschiedene Blitz-Einheiten, die in aktuellen Wildkamera-Modellen verbaut sind: Infrarotblitz, Schwarzlichtblitz und Weißlichtblitz.

Infrarotblitz

Der herkömmliche Infrarotblitz funktioniert mit einer Wellenlänge von 850 Nanometer und ist für das Auge kaum wahrnehmbar. Das LED-Licht ist lediglich für 0,3 bis 1,5 Sekunden sichtbar, sofern jemand frontal in die Kamera blickt. Low-Glow-LEDs leuchten das Gelände auch nachts ausreichend aus. Die Helligkeit hat eine hohe Reichweite. Ein rötliches Glimmen ist klar erkennbar. No-Glow-LEDs hingegen sind so gut wie unsichtbar. Das Licht hat eine eingeschränkte Reichweite, eignet sich aufgrund der Unauffälligkeit jedoch gut zur Überwachung von Objekten.

Schwarzlichtblitz

Der Schwarzlichtblitz ist ein spezieller Infrarotblitz, der mit einer Wellenlänge von 940 bis 950 Nanometer arbeitet und für Menschen sowie Tiere unsichtbar ist. Die Blitzlicht-Reichweite ist 20 Prozent geringer als bei einem herkömmlichen Blitz mit Infrarot. Zudem zeigen die Fotos ein leichtes Bildrauschen. Falls Sie scheues Wild fotografieren möchten oder der Meinung sind, die Tiere könnten verjagt werden, empfiehlt sich ein Schwarzlichtblitz. Die Wildkameras verraten sich auch bei der Überwachung von Eigentum nicht. Auch hier sind Low-Glow- und No-Glow-LEDs erhältlich.

Weißlichtblitz

Der Weißlichtblitz ist die klassische Variante, die bei herkömmlichen Kameras Verwendung findet. Das Licht befindet sich im sichtbaren Bereich. Der Blitz garantiert auch bei Dunkelheit eine hohe Bildqualität. Selbst bei Nacht können Sie so scharfe und farbige Aufnahmen machen lassen. Da der Blitz nur kurz aufleuchtet und vom Tier nicht zu lokalisieren ist, wird es nur selten verscheucht. Die Variante eignet sich jedoch nicht für eine Überwachungskamera, da der Blitz auffällig ist.

I like to move it

Sobald sich etwas vor die Linse der Wildkamera bewegt, macht diese ein Foto. Da das Signal des Bewegungsmelders erst an die Kamera übermittelt werden muss, entstehen die Bilder meist mit einer kurzen Verzögerung, die es zu bedenken gilt.

PIR-Sensor

Eine Wildkamera wird durch einen sogenannten PIR-Sensor, einen Passiv-Infrarot-Bewegungssensor ausgelöst. Wenn das Gerät innerhalb des Erfahrungsbereiches binnen einer bestimmten Zeitspanne eine Wärmequelle ortet, löst der Bewegungsmelder die Kamera aus. Da Wärmestrahlen nicht in der Lage sind, Glas zu durchbrechen, sollte die Kamera nicht dahinter sehen. Der Sensor würde das Objekt nicht erkennen.

Auslösezeit

Die meisten Wildkameras lösen innerhalb von 0,7 bis 1,5 Sekunden aus. Manche Modelle brauchen sogar nur 0,2 bis 0,3 Sekunden. Je nach Einsatzzweck stellt eine lange Auslösezeit kein Problem dar: Wollen Sie zum Beispiel Kirrungen oder Lecksteine beobachten, wird das Wild verweilen. Die Wildkamera hat also genügend Zeit, ein Bild aufzunehmen. Für die Observierung eines Wildwechsels ist eine kurze Auslösezeit von Vorteil, da sich die Tiere bewegen.

Auflösung

In vielen Fällen ist bereits eine niedrige Auflösung von 3 bis 5 Megapixeln ausreichend, um einzelne Tiere zu bestimmen. Für eine Überwachungskamera bietet sich jedoch eine höhere Auflösung an. Viele Wildkameras verfügen deshalb bereits über 8 bis 20 Megapixel. Eine hohe Auflösung verhindert allerdings kein Bildrauschen, da dieses hauptsächlich von der Lichtempfindlichkeit des Objektivs abhängt.

Sie haben Post

Wildkameras werden hauptsächlich im Freien installiert. Damit Sie jeder Zeit die Aufnahmen der Kamera erhalten, muss das Gerät auch draußen online sein. Mit einem WLAN- und bestenfalls einem Mobilfunkmodul ist dies kein Problem. Achten Sie zudem auf die Angabe der IP-Schutzklasse, denn diese informiert Sie darüber, wie witterungsbeständig Ihre Wildkamera ist.

Empfang

Viele Wildkamera-Modelle verfügen über ein WLAN- und ein Mobilfunkmodem. Falls Ihre Kamera online ist, kann sie das aufgenommen Bild binnen weniger Sekunden an Ihr mobiles Endgerät verschicken. WLAN hat den Nachteil, dass sich das Gerät in Reichweite eines Routers befinden muss und allenfalls als Überwachungskamera auf einem Privatgrundstück dienlich ist, aber nicht zum Einsatz im Wald. Sofern Sie die Wildkamera mit einer SIM-Karte ausgestattet haben, können Sie von den Netzstandards Gebrauch machen. Aktuelle Geräte nutzen UMTS und versenden Dateien mit 384 Kilobit pro Sekunde.

Schutzklasse

Die Resistenz gegenüber Umwelteinflüssen wird bei Wildkameras mit dem sogenannten IP-Wert beschrieben. Dieser besteht aus zwei Ziffern, die von 0 bis 9 reichen. Die erste Ziffer steht für die Stoßfestigkeit des Geräts, die zweite beschreibt den Schutz gegen Wasser. Je höher die beiden Ziffern sind, desto langlebiger ist das Produkt. Die Ziffer 0 bedeutet, dass der Kamera keinerlei Schutz geboten werden. Die 9 hingegen deutet darauf hin, dass das Gerät selbst gegen extreme Umwelteinflüsse geschützt ist.

Alles recht im Winkel

Die verschiedenen Wildkamera-Modelle haben unterschiedliche Aufnahmewinkel, die je nach Nutzen bestimmte Vorteile mit sich bringen. Die Produktepalette hält Geräte mit Aufnahmewinkeln von 52 bis 120 Grad bereit.

52 Grad

Das Bild zeigt eine weniger weite Fläche, dafür werden die Objekte größer und detailreicher dargestellt. Diese Kameras sind dann sinnvoll, wenn Sie ein einzelnes Objekt oder eine kleine Fläche überwachen möchten. Falls die Objekte zu nah an der Kamera stehen, kann es zu Unschärfen kommen. Der optimale Aufnahmebereich beträgt 5 bis 15 Meter.

80 bis 90 Grad

Wildkameras mit einem Bildwinkel von 80 bis 90 Grad sind für verschiedenste Zwecke geeignet und stellen einen guten Kompromiss dar. Der ausgeglichene Aufnahmewinkel erlaubt sowohl präzise Nah- als auch detaillierte Fernansichten. Für diese Wildkameras beträgt der optimale Darstellungsbereich beträgt zwischen 1,5 und 13 Meter.

100 bis 120 Grad

Kameras mit diesem Aufnahmewinkel eignen sich bestens, um ein weitflächiges Gebiet oder auch enge Räume zu überwachen. Weit entfernte Objekte wirken aufgrund des Winkels kleiner, während Objekte, die direkt vor der Wildkamera stehen, nicht das gesamte Blickfeld einnehmen. Der optimale Aufnahmebereich liegt zwischen 0,5 und 10 Metern.

Unter der Haube: Batterien und Akkus

Sofern Sie die Wildkamera zu Überwachung Ihres Eigenheims nutzen, können Sie das Gerät per Netzteil betreiben und so für die Funktionalität Sorge tragen. Da Sie in der Natur jedoch keinen Stromanschluss finden werden, müssen Sie sich auf den Batterie- beziehungsweise Akkubetrieb des Geräts verlassen. Die maximale Batterielaufzeit beträgt bei einem regulären Einsatz im Wald mit einem durchschnittlichen Tieraufkommen meist zwischen 6 und 12 Monaten. Die Laufzeit hängt von unterschiedlichen Faktoren, allen voran dem Einsatzzweck der Kamera, ab:

- Kameraeinstellungen

- Auslösungsfrequenz

- Temperatur

- Anfangsladestand

Um eine Wildkamera ohne Netzteil zu betreiben, können Sie handelsübliche Batterien nutzen. Diese sind preiswert, jedoch nicht wiederaufladbar, weshalb Sie sie anschließend entsorgen müssen. Nachhaltiger sind Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren. Diese sind zwar pro Stück etwas teurer, dafür allerdings wiederaufladbar und kälteresistent, sogar bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts. Verzichten Sie auf Lithium-Ionen Batterien. Sie erzeugen eine höhere Spannung als herkömmliche Akkus und würden dadurch die Kamera beschädigen. Achten Sie darauf, dass alle Akkus den gleichen Ladestand haben, wenn Sie sie in das Gerät setzen.

Wie kann ich die Laufzeit meiner Wildkamera erhöhen?

Setzen Sie zunächst die Werte in den Einstellungen herab, um zu hohem Stromverbrauch vorzubeugen. Zwar dienen die Lichter der nötigen Ausleuchtung am Tag und in der Nacht, allerdings lassen sie sich auf ein Minimum reduzieren. Falls Sie das nicht selbst in die Hand nehmen möchten, bietet sich ein Modell mit automatischer Belichtungskorrektur an. In diesem Fall erkennt das Gerät eigenständig, welche Belichtung notwendig ist. Der Fotomodus verbraucht generell weniger Strom als der Videomodus. Für Videosequenzen empfiehlt es sich, eine kurze Videolänge von wenigen Sekunden einzustellen. Auch die Anzahl der Fotos in einer Bilderserie lässt sich reduzieren. Aktivieren Sie die Zeitschaltuhr der Wildkamera, falls die Beobachtung nur zu bestimmten Tageszeiten relevant ist. Außerhalb des angegebenen Intervalls schaltet sich die Kamera automatisch aus. Manche Modelle können Sie auch per Fernbedienung steuern.

Was sind die häufigsten Fehlfunktionen einer Wildkamera?

Der häufigste Fehler bei Wildkameras ist ein ungewolltes Bild oder Video. In manchen Momenten neigen die Kameras dazu, Aufnahmen zu machen, wenn scheinbar nichts zu sehen ist, und in den Augenblicken, in denen sie auslösen sollen, zu versagen. Hin und wieder liegt das am Winkel: Einige Wildkameras haben Probleme damit, ein Objekt zu erfassen, das sich frontal auf die Kamera zu- oder von ihr wegbewegt. Oft sind jedoch die Sensoren das Problem, die entweder zu empfindlich oder zu unempfindlich eingestellt sind. Wildkameras können ein Objekt besser identifizieren, wenn der Unterschied zwischen der Umgebungstemperatur und der Eigentemperatur des Lebewesens hoch ist. So ist es besonders im Sommer wichtig, dass Sie die Empfindlichkeit der Sensoren manuell hochregulieren.

Falls Sie ein Bild „ohne Inhalt“ erhalten sollten, kann dies mehrere Gründe haben:

- Ein kleines Lebewesen, zum Beispiel eine Maus, versteckt sich auf dem Bild.

- Ein schnelles Lebewesen, beispielsweise ein Vogel, ist so schnell an der Kamera vorbeigeflogen, dass sie ihn nicht einfangen konnte.

- Falls die Kamera nicht festmontiert sein sollte und sich im Wind wiegt, könnte die Eigenbewegung sie auslösen.

- Leblose Gegenstände, die sich im Wind bewegen und von der Sonne erwärmt worden sind, hält die Kamera für Lebewesen.

Diesen Umständen können Sie mit wenigen Handkniffen entgegenwirken:

- Befestigen Sie die Kamera nicht an leicht beweglichen Objekten.

- Entfernen Sie Gegenstände, die die Kamera fälschlicherweise für Lebewesen halten könnte, aus dem Sichtfeld des Objektivs.

- Verringern Sie die Bewegungsempfindlichkeit des Sensors, um beispielsweise große Tiere aufzunehmen.

Falls es dennoch zu Problemen oder Fehlaufnahmen kommen sollte, können Sie die Funktionalität Ihrer Wildkamera Schritt für Schritt überprüfen:

- Statten Sie die Wildkamera mit neuen Batterien oder einem vollaufgeladenen Akku aus.

- Sorgen Sie für ausreichend freien SD-Kartenspeicher.

- Positionieren Sie die Kamera auf einer Höhe von 1,20 bis 1,50 Meter.

- Passen Sie gegebenenfalls die Empfindlichkeit des Bewegungssensors an.

- Gehen Sie von links nach rechts vor der Kamera entlang, um die seitliche Bewegungserkennung zu testen. Nähern Sie sich langsam dem Gerät von vorn, um die Frontalerkennung zu überprüfen.

Wie befestige ich eine Wildkamera?

Bei den meisten Wildkameras ist ein Band oder Gurt im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie das Gerät an einem Baum, Pfahl oder Ähnlichem befestigen können. Dadurch müssen Sie weder bohren noch hämmern und schonen die Flora.

Wo verstecke ich eine Wildkamera am besten?

Die Kameras befinden sich in einem witterungsbeständigen Gehäuse, das meist in Tarnfarben und -mustern gehalten ist. Sie bringen also bereits eine „natürliche“ Tarnung mit, die Ihnen die Arbeit erleichtert. Befestigen Sie die Wildkamera an einem Baum oder nutzen Sie ein Tarnnetz, um sie „unsichtbar“ werden zu lassen. In privaten Haushalten ist es ratsam, die Kamera in ein volles Regal, in den Topf einer Zimmerpflanze zu stellen oder das Gehäuse farblich anzupassen. Falls die Kamera vor einer Backsteinwand steht, können Sie es beispielsweise rötlich-grau anmalen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Kamera einwandfrei funktioniert: Linse, Infrarot-Sensor und LED-Felder dürfen nicht verdeckt werden. Zudem sollte die Kamera nicht hinter Glas stehen. Für die optimale Rundum-Beobachtung bieten sich mehrere Wildkameras an. So ist jeder Winkel abgedeckt und Sie sind auf der sicheren Seite, falls doch eines der Geräte entdeckt werden sollte.

Sind Wildkameras rechtlich erlaubt?

In zahlreichen Bundesländern ist der Einsatz von Wildkameras nicht ohne Weiteres gestattet. Selbst wenn es sich bei einem Stück Wald um Privatbesitz handelt, gilt es weiterhin als öffentlicher Raum, in dem sie Menschen nicht ohne deren Einwilligung fotografieren dürfen. Das Persönlichkeitsrecht von Privatpersonen wird hierbei gesetzlich vor Ihr Recht, das eigenen Waldstück oder Jagdrevier zu beobachten, gesetzt. Da es jedoch kein eigenes Gesetz für die Nutzung von Wildkameras gibt und sich die Legalität lediglich aus anderen Gesetzen zur Überwachung von öffentlichem Raum und Persönlichkeitsrecht ableiten, obliegt die letztendliche Entscheidung dem Gericht. Dieses kann entscheiden, welches Interesse in einem konkreten Fall Vorrang hat. Zum Beispiel sind Kirrungen laut Jägerschaft kein öffentlicher Bereich, einige Gerichte erachten sie jedoch als öffentlich genug, um dort die Überwachung mit einer Kamera zu untersagen.

Auf Ihrem privaten Grund und Boden dürfen Sie eine Wildkamera grundsätzlich als Überwachungskamera nutzen, da das Gelände nur für bestimmte Personen gedacht ist und nicht von jedem betreten werden darf. Allerdings dürfen Sie auch hier niemanden fotografieren oder filmen und das Material anschließend veröffentlichen. Bringen Sie bestenfalls Hinweisschilder an oder informieren Sie Ihre Gäste über die Technik. Wenn Sie die Bilder regelmäßig löschen oder nur Aufnahmen in einem konkreten Zeitfenster machen lassen, sind Sie auf der sicheren Seite.

Wer hat Wildkameras getestet?

Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Vergleich. Wir haben die Wildkameras nicht selbst getestet.

Die Fachzeitschrift JÄGER testete 2018 insgesamt 8 Wildkamera-Modelle. Für die Produkte legten die Tester 8 Test-Kategorien fest: „Verarbeitung“, „Bildqualität“, „Auslöseverzögerung“, „Reichweite“, „Funktionsumfang“, „Fernübertragung“, „Zuverlässigkeit“ und „Preis/ Leistung“. Die Test-Produkte konnten in den einzelnen Kategorien bis zu 10 Punkte erhalten, wobei sich die Gesamtpunktzahl aus der Durchschnittswertung der Einzelnoten ergibt.

Der Test-Sieger ist die Seissinger 3G-CAM mit 8 Gesamtpunkten. Als einziges Modell erhielt die Wildkamera in der Kategorie „Funktionsumfang“ 9 Punkte; die einzigen 9 Punkte, die die Tester insgesamt vergaben. In 6 Kategorien, die die Redakteure mit 8 Punkten bewerteten, sicherten der Seissinger den Test-Sieg.

Das Schlusslicht des Tests ist Basic 5 MP von Waldkauz mit der Gesamtpunktzahl 5,6. Die Wildkamera genügte den Ansprüchen der Tester und erhielt in der Hälfte der Test-Kategorien, unter anderem in den Bereichen „Bildqualität“ und „Verarbeitung“, 7 oder mehr Punkte. Die Auslöseverzögerung, die Reichweite und den Funktionsumfang bewerteten die Tester mit jeweils 5 Punkten, während die Fernübertragung lediglich 1 Punkt erhielt und die Waldkauz-Wildkamera auf den letzten Platz beförderte.

Auch die Deutsche Jägerzeitung testete 2016 insgesamt 7 Wildkamera-Modelle. Die Tester beurteilten die Geräte in 6 Test-Kategorien, in denen sie jeweils bis zu 5 Punkte vergaben. Eine 5 steht dabei für „hervorragend“, während eine 0 „mangelhaft“ bedeutet. Die Einzelergebnisse der Kategorien „Sensorreichweite Tag/ Nacht“, „Blitzreichweite“, „Auslöseverzögerung“, „Serienbilder“, „Bedienung“ und „Auslösegeräusch“ ergeben zusammengerechnet die Gesamtpunktzahl des Test-Produkts.

Der Test-Sieger ist die Wild-Vision mit 24 von 30 möglichen Punkten. Die Wildkamera hat die höchste Sensor- und Blitzreichweite aller Test-Produkte und als einziges Gerät in beiden Kategorien 5 Punkte erhalten. Sowohl die Testkategorie „Serienbilder“ als auch den Testbereich „Auslösegeräusch“ beurteilten die Tester mit „sehr gut“, während die Auslösezeit und die Bedienung lediglich mit „gut“ bewertet wurden.

Auf dem letzten Platz des Tests liegt die Dörr Mini Black mit 14 Punkten. Die Sensor- und Blitzreichweite der Wildkamera ist sehr gering, sodass die Tester beide Kritikpunkte lediglich mit 1 Punkt und dem Urteil „ausreichend“ bewerteten. Zwar ist das Gerät leicht zu bedienen, doch nur durchschnittliche Ergebnisse in den restlichen Test-Kategorien brachten der Wildkamera in der Gesamtwertung weniger als die Hälfte der erreichbaren Punkte ein.

Teaserbild: © J.A. / stock.adobe.com | Abb. 1–15: © Warenberater