Winterreifen-Kaufberatung:

So finden Sie das passende Produkt

- Das Wichtigste in Kürze

- Winterreifen verfügen im Vergleich zu Sommerreifen über unterschiedliche Profile und Gummimischungen, die für gute Traktion auf glatter Fahrbahn sorgen.

- Zugelassene Winterreifen müssen sowohl über das M+S-, als auch das Alpine-Symbol verfügen.

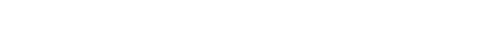

- Beim Kauf sollten Fahrer auf das EU-Reifenlabel achten, das Aufschluss über Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Rollgeräusch gibt.

- Die Suche nach der richtigen Reifendimension ist mit den entsprechenden Daten von Reifenbereite, Höhen-Breiten-Verhältnis und Felgendurchmesser kein Problem.

- Bei der Nutzung von Winterreifen sind der Betrieb mit passendem Reifendruck und die richtige Einlagerung im Sommer immens wichtig.

Was macht einen guten Winterreifen aus?

Wenn sich im Herbst die Blätter erst färben, dann fallen und die Temperaturen sich vor allem nachts dem niedrigen einstelligen Bereich annähern, weiß jeder Autofahrer: Die Zeit zum Wechsel von Sommer- auf Winterreifen ist gekommen. Nur Winterreifen sind in der Lage, dem Fahrer auf glattem Untergrund bei kalten Temperaturen optimalen Grip, bestmögliche Brems- und Lenkeigenschaften zu garantieren. Das Aufziehen von Winterreifen ist aber nicht nur im Sinne der Sicherheit des Fahrers und aller anderer Verkehrsteilnehmer ratsam. In Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht, deren Nichtbeachtung ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg nach sich zieht.

Will ein Fahrer seinen Wagen mit neuen Winterreifen bestücken, steht er vor einer breiten Angebotspalette von Reifen verschiedener Serien zahlreicher Hersteller. Woran erkennt den individuell am besten passenden Reifen? Einen Anhaltspunkt bietet das EU-Reifenlabel.

Qualitätsmerkmale und Eigenschaften von Winterreifen

Seit Inkrafttreten der EU-Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen im November 2012 sind Reifenhersteller verpflichtet, ihre Produkte mit dem EU-Reifenlabel zu kennzeichnen. Es gibt anhand einer farbigen Skala Aufschluss über drei Faktoren, die helfen, die Qualität und Eigenschaften eines Reifens zu klassifizieren. Diese drei Faktoren sind erstens der Rollwiderstand, der wesentlich über die Kraftstoffeffizienz entscheidet, zweitens die Bremseigenschaften bei Nässe und drittens das externe Rollgeräusch, also die Geräuschemission.

- Rollwiderstand, dargestellt als Reifenpiktogramm mit Zapfsäule: Skala von A (geringster Rollwiderstand, höchste Kraftstoffeffizienz) bis G (höchster Rollwiderstand, niedrigste Kraftstoffeffizienz)

- Nasshaftung, dargestellt als Reifenpiktogramm mit Regenwolke und Wasserspritzern: Bremseigenschaften auf nasser Fahrbahn in fünf Klassen A (beste), B, C, E und F (schlechteste, 18 Meter längerer Bremsweg als Klasse A bei Tempo 80 km/h)

- Rollgeräuschklasse, dargestellt als Reifenpiktogramm mit Lautsprecher und Schallwellen: eine Schallwelle (weniger als 69 Dezibel), zwei Schallwellen (66-72 Dezibel), drei Schallwellen (73 Dezibel und mehr)

Wer das Reifenlabel zum Vergleich verschiedener Reifenmodelle heranzieht, sollte darauf achten, die Label jeweils der gleichen Reifendimension eines Reifentyps zu vergleichen. Die Werte eines größeren Reifens unterscheiden sich nämlich in den meisten Fällen deutlich von jenen eines kleineren Reifens ein und desselben Modells. Bei Online-Angeboten ist die Reifendimension meist nicht direkt auf dem Label angegeben, beim Kauf im Fachhandel befindet sich diese Angabe meist über dem Label.

Wie sind die Angaben auf dem Reifenlabel zu werten?

Das Reifenlabel bietet lediglich einen Anhaltspunkt, um sich für einen Reifen zu entscheiden. Bei der Entscheidung für oder gegen einen Winterreifen bringt das für den Interessenten Vor- und Nachteile.

| Pro | Kontra |

| Schneller Überblick über Basiseigenschaften | Wichtige Aspekte bleiben außer Acht |

| Vergleichbarkeit auf einen Blick | Skala muss in reale Wert und Relation übersetzt werden |

| Zeigt, dass kein Reifen alle Facetten optimal abdeckt | Weiterhin Urteil von Fachleuten notwendig |

Interessenten werden schnell herausfinden, dass kein Reifen in allen drei Unterscheidungskriterien gleichermaßen glänzen kann. Reifen, die durch Kraftstoffeffizienz glänzen, weisen meist eine schlechtere Nassbremsung auf, Reifen mit höherem Rollwiderstand hingegen bremsen oft besser. Der Sicherheitsaspekt eines möglichst kurzen Bremswegs sollte daher stets das vorrangige Unterscheidungskriterium darstellen.

Welche Faktoren sind außerdem wichtig?

Über andere wichtige Aspekte, die bei der Auswahl eines Reifens wichtige Kaufkriterien darstellen sollten, liefert das Label allerdings keinerlei Information. Dies sind beispielsweise:

- Lebensdauer

- Trockenhaftung

- Luftwiderstand

- Fahrstabilität

- Aquaplaning-Anfälligkeit

- Bremseigenschaften auf trockener Fahrbahn

- Bremseigenschaften auf schneebedeckter Fahrbahn

- Bremseigenschaften auf vereister Fahrbahn

Diese Informationen liefern nur Tests der Reifen unter realen Bedingungen, die bekannte Testinstitutionen, Automobil-Magazine, -Clubs und -Vereine regelmäßig durchführen.

Welcher Winterreifen passt auf mein Auto?

Den richtigen Reifen zu finden, der auf das Auto passt, ist für unerfahrene KFZ-Nutzer nicht einfach. Jeder Reifen ist mit einer Fülle verschiedener Zahlen, Buchstaben und Symbole versehen, die es zunächst zu entschlüsseln und verstehen gilt.

Reifendimensionen

Aufschluss über die Reifendimension, das heißt die Reifengröße, bietet eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, in unserem Beispiel 205/55 R 16 94 V.

REIFENBREITE

Die erste Zahl gibt die nominelle Reifenbreite in der Einheit Millimeter an. Die nominelle Reifenbreite bezieht sich auf die breiteste Stelle des Pneus und nicht auf die Breite der Lauffläche. Bei PKWs liegt dieser Wert zwischen 125 und 335 Millimetern.

NENN-QUERSCHNITSVERHÄLTNIS

Hinter dem Schrägstrich gibt eine Zahl das Nenn-Querschnittsverhältnis in einem Prozentwert an. Dabei handelt es sich um das Verhältnis von Höhe der Seitenwand zur Breite des Reifenquerschnitts. Im Beispiel entspricht die Höhe der Seitenwand 55 Prozent der Reifenbreite. In diesem Fall spricht der Fachmann von „55-er Reifen“ oder Reifen der „Serie 55“.

REIFENBAUART

Hinter dem Nenn-Querschnittsverhältnis folgt ein Buchstabe, der die Reifenbauart angibt. „R“ steht dabei für „radial“. Nur Oldtimer verfügen noch über Diagonalreifen, wofür ein „D“ steht. Ein Notlaufreifen, oder auch Run-Flat-Reifen radialer Bauart ist mit „RF“ gekennzeichnet.

FELGEN-NENNDURCHMESSER

Die nächste Zahl gibt den Felgendurchmesser des Reifens in der Maßeinheit Zoll wieder. Der Wert liegt in der Regel zwischen 10 und 20. In unserem Beispiel beträgt der Felgendurchmesser demnach 16 Zoll.

TRAGFÄHIGKEITSINDEX

Der Tragfähigkeitsindex, auch Last-Index genannt, gibt die Höchstlast wieder, die ein Reifen bei maximal zulässigem Reifenfülldruck tragen kann. Der Index ist eine Codezahl, die mittels einer Umrechnungstabelle in Kilogramm übersetzt wird. Im Beispiel beträgt der Index 94, was einer maximalen Tragfähigkeit pro Reifen von 670 Kilogramm entspricht.

GESCHWINDIGKEITSINDEX

Der Geschwindigkeitsindex, auch Speed-Index genannt, gibt in Form eines Buchstabencodes die maximal zulässige Geschwindigkeit an, mit der der Reifen gefahren werden darf. Die Spanne reicht dabei von „Q“, was 160 km/h entspricht, bis „Y“, was 300 km/h bedeutet. Der Reifen in unserem Beispiel mit einem Speed-Index von V darf mit maximal 240 km/h gefahren werden.

Welche Reifendimension passt auf meinen Wagen?

Welche Reifendimension diejenige ist, die ein Fahrer für sein KFZ benötigt, ist leicht zu ermitteln. In den Zeilen 15.1 und 15.2 der „Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)“ findet sich die entsprechende Angabe. Mögliche Alternativen sind in der „EG Übereinstimmungserklärung“ unter Ziffer 32 „Bereifung der Räder“ und Ziffer 50 „Bemerkungen“ gelistet.

Reinforced und Run-Flat

Es gibt neben den herkömmlichen Reifen bei fast allen Herstellern Sonderserien von Reifen mit zusätzlichen Eigenschaften. Wer Wert auf diese Zusatzeigenschaften legt, sollte wissen, woran er Reifen mit diesen Features erkennt.

Bei Reinforced-Reifen handelt es sich um Reifen mit besonders hoher Tragfähigkeit. Sie verfügen über eine verstärkte Karkasse und halten einem höheren Reifendruck stand. Vans, Geländewagen, Kleinbusse, Transporter oder schnelle PKW benötigen diese Reifen. Meist findet sich bei diesen Reifen im Zusammenhang mit der Angabe des Tragfähigkeitsindex eine der folgenden Angaben:

- XL

- R, Rf oder RFD (Reinforced)

- EL (Extra-Load)

Run-Flat-Reifen, auch Runflat-Reifen oder RunOnFlat-Reifen genannt, sind Reifen mit Notlaufeigenschaft. Sie erlauben dem Fahrer die Weiterfahrt mit 80 km/h über die Distanz von 80 Kilometern, wenn ein Reifenschaden eintritt. Verschiedene Hersteller bezeichnen dieses Feature mit individuellen Kürzeln, eine einheitliche Kennzeichnung existiert nicht. Die Run-Flat-Eigenschaft erhalten Reifen durch die Verstärkung der Seitenwände oder einen Stützring auf der Felge. Diese Features verhindern, dass es bei plötzlichem Druckverlust zum Plattlaufen oder Platzen des Reifens kommt.

Was macht einen Winterreifen aus?

Reifen ist nicht gleich Reifen. Winterreifen unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht deutlich von Sommerreifen. Vor dem Kauf eines Winterreifens sollte der KFZ-Besitzer die wichtigsten Charakteristika kennen und wissen, woran er einen Winterreifen konkret erkennt.

Wie ist das Profil eines Winterreifens aufgebaut?

Das typische Profil eines Winterreifens besteht aus zahlreichen breiten, längs und quer verlaufenden Profilrillen, die die gesamte Lauffläche überziehen. Dadurch entsteht eine Vielzahl miteinander verzahnter Profilblöcke. In diese Profilblöcke sind mehrere kleine Lamellen eingebracht. Sie dienen dem Zweck, die Anzahl an Griffkanten zu erhöhen. Mit dieser Kombination aus großen Profilblöcken und kleinen Lamellen verzahnt sich der Reifen effektiv mit losem Untergrund, wie beispielsweise Schnee.

Die versetzte Anordnung der Blöcke verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schnee oder Eis im Profil festsetzen. Damit bleibt auf glattem Geläuf der Grip, also die gute Bodenhaftung, erhalten. Anders als beim Sommerreifen verfügt der Winterreifen nicht über umlaufenden Längsrillen. Bei Sommerreifen dienen diese Rillen dazu, Wasser schnell durch das Profil zu leiten und so die Aquaplaning-Gefahr zu reduzieren. Bei Winterreifen ist die Gefahr des Aquaplanings also dementsprechend höher, dafür haben sie aber auf glatter Fahrbahn einen besseren Grip.

Woraus besteht der Winterreifen?

Gummimischungen, aus denen Reifen hergestellt werden, bestehen zu 40 Prozent aus Kautschuk, wobei Natur-, Kunst- und Synthetikkautschuk zum Einsatz kommen. Als Füllstoffe geben Hersteller Ruß, Silica, Kohlenstoff und Kreide zu, als Weichmacher Harze und Öle. Für die Vulkanisation fügen sie Schwefel, Zinkoxid und andere Chemikalien hinzu. Die exakten Mischungen sind allerdings Geheimnis der Reifenhersteller.

Während Sommerreifen aus einer harten Gummimischung mit geringem Naturkautschukanteil hergestellt werden, da sie hohen Temperaturen standhalten müssen, bestehen die Laufflächen von Winterreifen aus einer vergleichsweise weichen Mischung mit hohem Naturkautschukanteil, die auch bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt elastisch und dem Untergrund anpassbar bleibt. Dafür sorgt auch die höhere Beimengung an Kieselsäure (Siliziumdioxid). Somit erreicht der Winterreifen auch bei eisigen Temperaturen eine optimale Bodenhaftung. Bei Temperaturen im zweistelligen Plusgrade-Bereich und bei trockenem Asphalt kommt es mit dem Gemisch aber auch zu stärkerem Abrieb und längeren Bremswegen.

Woran erkenne ich einen Winterreifen?

Ein Winterreifen ist nur als solcher für den Straßenverkehr bei winterlichen Bedingungen zugelassen, wenn er sowohl über die M+S-Kennzeichnung als auch das Alpine-Symbol verfügt. Das ist in der Straßenverkehrs-Ordnung unter § 2 Abs. 3a StVO und § 36 Abs. 4 StVZO gesetzlich vorgeschrieben.

Tauglich für Matsch und Schnee: Das M+S-Symbol

Winterreifen sind mit dem Kürzel „M&S“ oder „M+S“ versehen. Das Kürzel steht für eigentlich für „Mud and Snow“, auf Deutsch ist es als „Matsch und Schnee“ übersetzbar. In Deutschland tragen alle Winterreifen dieses Symbol. Das M+S-Symbol allein bedeutet allerdings nicht, dass es sich tatsächlich auch um einen echten Winterreifen handelt. Denn „M+S“ ist keine geschützte Kennzeichnung und darf in Amerika und China auch auf Sommerreifen angebracht werden. Das Symbol bedeutet per definitionem lediglich, dass es sich um einen Reifen handelt, dessen Profil, Materialbeschaffenheit und Aufbau ihm im Vergleich zu einem Normalreifen bessere Fahreigenschaften und Traktion auf Schnee bieten. Das bedeutet, dass M+S-Reifen meist breitere Profilrillen und Stollen aufweisen.

Getestet: Das Alpine-Symbol

Ein Winterreifen muss neben dem M+S-Symbol auch das so genannte „Schneeflocken-Symbol“ führen. Es wird vorrangig als „Alpine-Symbol“ bezeichnet, es finden sich aber auch die Beschreibungen „Berg mit Schneekristall“, „Three-Peak-Mountain-Snowflake“ oder kurz „3PMSF“. Die Reifen unterliefen ein Testverfahren. Unter diesen Testbedingungen wurde bestätigt, dass der Reifen eine um mindestens sieben Prozent bessere Traktion auf Eis und Schnee im Vergleich zu einem standardisierten Referenzreifen aufweist. Das Testverfahren entspricht dem amerikanischen Industriestandard für Winterreifen und ist weltweit anerkannt.

Häufige Fragen zu Winterreifen

Was ist der richtige Reifendruck?

Den richtigen Reifendruck zu wählen, ist von enormer Bedeutung, denn er hat unmittelbare Auswirkungen auf verschiedene Aspekte:

SICHERHEIT

Ist der Reifendruck falsch eingestellt, erhöht sich das Unfallrisiko. Nur bei korrektem Druck verfügen Reifen über eine optimale Straßenhaftung. Der Fahrer profitiert dadurch nicht nur von kürzeren Bremswegen, sondern auch von bestmöglicher Brems- und Fahrstabilität.

MATERIALERHALT

Wer den richtigen Reifendruck wählt, fährt nicht nur sicherer, sondern er spart auch bares Geld. Gerade ein zu geringer Luftdruck senkt die Lebenserwartung eines Reifens erheblich. Fährt der KFZ-Besitzer also mit zu geringem Luftdruck, muss er die Reifen häufiger ersetzen. Darüber hinaus hat der Reifendruck spürbare Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch.

UMWELTSCHUTZ

Richtiger Druck sorgt dafür, dass weniger Reifenabrieb auftritt. Dies ist nicht nur für den Geldbeutel des Fahrers ein wünschenswerter Zustand, sondern auch die Natur wird es dem KFZ-Besitzer danken. Weniger Abrieb und geringerer Kraftstoffverbrauch senken die Umweltbelastung durch den Kraftfahrtbetrieb.

KOMFORT

Nicht zuletzt auf den Fahrkomfort wirkt sich der Reifendruck ebenfalls aus. Der Fahrer kann einfacher steuern und lenken, das Fahrzeug bricht weniger leicht aus, er muss weniger gegenlenken oder korrigieren und die Fahrgeräusche sind auf ein Minimum reduziert.

Zu geringer Reifendruck

Die Konsequenzen eines zu niedrigen Reifendrucks können nicht nur für den Fahrer selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer verheerend sein. Bei fast jedem zweiten Unfall in Deutschland spielt laut Angaben von Versicherungsunternehmen ein zu geringer Reifendruck eine Rolle. Folgende Probleme treten typischerweise bei zu geringem Druck auf:

- Gesteigerter Kraftstoffverbrauch

- Stärkerer Reifenabrieb

- Verschleiß im Stand

- Verkürzte Laufleistung

- Gesteigerte Gefahr von Aquaplaning

- Schlechtere Lenkeigenschaften

- Heißlaufen und Platzen des Reifens

- Verlängerter Bremsweg

Neben den Sicherheitsbedenken sollten Fahrer vor allem aus Kostengründen auf einen ausreichenden Reifendruck achten. Ein um 0,4 bar zu geringer Druck verkürzt die Laufleistung eines Reifens um etwa 30 Prozent und erhöht den Kraftstoffverbrauch um zwei bis vier Prozent.

Zu hoher Reifendruck

Ein leicht, um etwa 0,1 bis 0,2 Bar, erhöhter Reifendruck senkt zwar die Spritkosten geringfügig, allerdings lauern bei zu hohem Druck potenziell lebensbedrohliche Gefahren. Wer mit zu hohem Reifendruck fährt, muss mit folgenden Phänomenen rechnen:

- Reduzierte Haftung auf der Fahrbahn, da sich die Lauffläche verringert

- Verlängerte Bremswege

- Geringere Kurvenstabilität

- Reduzierte Traktion bei Nässe und Glätte

- Erhöhter Reifenabrieb in der Mitte der Lauffläche

- Reduzierter Fahrkomfort

Um diesen Gefahren vorzubeugen, sollte der Reifendruck niemals die Empfehlungen des Herstellers für den Reifendruck bei voller Zuladung überschreiten.

Der richtige Reifendruck

Je nach Fahrzeug variiert der optimale Reifendruck. Wie hoch der Reifendruck für das eigene Kraftfahrzeug ist, entnehmen Fahrer der Bedienungsanleitung oder entsprechenden Angaben am Türholm der Fahrertür oder im Tankdeckel. Zu beachten ist, dass der Fahrer bei schwerer Beladung des Wagens den Druck um bis zu ein Bar erhöhen muss – beispielsweise vor einem Umzug oder der Fahrt in den Urlaub. Auch bei niedrigen Temperaturen sollte der Fahrzeugeigentümer den Druck erhöhen.

RDKS – Reifendruckkontrollsysteme

Reifendruckkontrollsysteme, die inzwischen in allen neuen Fahrzeugen verbaut sind, ersetzen nicht die regelmäßige Reifendruckkontrolle, die der Fahrer alle 14 Tage vornehmen sollte. Die Systeme warnen den Fahrer während der Fahrt lediglich von unvermitteltem Druckverlust.

Wann muss ich Winterreifen aufziehen?

Wann es Zeit wird, den jährlichen Reifenwechsel von Sommer- auf Winterpneus vorzunehmen, ist in Deutschland nicht auf einen festen Datumsbereich festgelegt. Vielmehr gilt eine sogenannte situative Winterreifenpflicht. Sie untersagt den Betrieb eines Kraftfahrzeugs mit Sommerbereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen. Unter der Bezeichnung versteht die Straßenverkehrs-Ordnung nach § 2 Absatz 3a StVO Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte. Letztendlich liegt es also im Ermessen des Autofahrers, wann er die Winterreifen aufziehen möchte. Als angemessen erweist sich in aller Regel der Zeitraum von Mitte Oktober bis Ende April. In einigen Regionen kann allerdings durchaus auch vor oder nach diesem Zeitraum Reifglätte auftreten. Ein Sommerreifen ist auf Temperaturen bis etwa 7 Grad Celsius ausgelegt. Fallen die Temperaturen unter diese Marke, ist es Zeit für die Winterpneus.

Ein Verstoß gegen die Winterreifenpflicht schlägt mit einem Bußgeld von 60 oder 80 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister zu Buche.

In Österreich gilt seit dem 1. Januar 2018 eine Winterreifenpflicht für PKW und Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen im Zeitraum vom 1. November bis zum 15. April des Folgejahres. In der Schweiz hingegen gibt es keine Winterreifenpflicht. Kommt es dort bei fehlender Winterbereifung in winterlichen Verhältnissen allerdings zum Unfall, droht eine Geldbuße.

Kann ich das ganze Jahr über mit Winterreifen fahren?

Prinzipiell ist es natürlich möglich und sogar legal, die Winterreifen das gesamte Jahr über zu nutzen. Ratsam ist das allerdings nicht. Im Frühling und bei steigenden Temperaturen sollten Autofahrer Sommerreifen aufziehen. Auf durch Sonneneinstrahlung aufgeheizte Fahrbahnen ist die Gummimischung von Winterreifen nicht abgestimmt. Das Material wird schnell zu weich, was zu höherem Abrieb, schnellem Verschleiß und längeren Bremswegen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass der Reifen durch höhere Reibung aufheizt und platzt.

Da der Sommer die Hauptniederschlagszeit ist und mitunter hohe Niederschlagsmengen auf einmal, etwa während eines Wolkenbruchs, niedergehen können, sollten Autofahrer zu Reifen greifen, die in der Lage sind, auch bei wasserbedeckten Straßen die Traktion zu wahren und Aquaplaning zu verhindern. Das bieten ausschließlich Sommer- und Allwetterreifen durch ihre spezielle Profilierung.

Wie lange halten Winterreifen?

Ab wann sich das Einlagern von Winterreifen während der Sommermonate nicht mehr lohnt, sondern es an der Zeit ist, neue Reifen zu kaufen, hängt zunächst vom Abnutzungsgrad des Reifenprofils ab. Fabrikneue Winterreifen weisen meist eine Profiltiefe von neun Millimetern auf. Allerdings variiert die Profiltiefe ab Werk je nach Hersteller, Reifengröße und Reifenmodell. Ist der Reifen bis zu einer Profiltiefe von lediglich vier Millimetern abgenutzt, reduziert sich die Haftung des Reifens beträchtlich. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt zwar 1,6 Millimeter, jedoch sollten Fahrer bereits bei einer Restprofiltiefe von vier Millimetern im Sinne der Verkehrssicherheit tätig werden und sich um die Anschaffung neuer Winterreifen bemühen. Dies legt auch der ADAC nahe.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe bezieht sich auf die Mitte der Lauffläche. Um die Profiltiefe zu messen, verwendet der Fahrer entweder ein spezielles Messgerät, einen sogenannten Profiltiefenmesser, oder eine Euromünze. Wie das Messen in beiden Fällen funktioniert, zeigt MotorweltTV in folgendem Video:

Selbst wenn das Profil und die Karkasse beim Reifenwechsel im Frühjahr noch völlig einwandfrei sein sollten, ist es nach spätestens sechs Jahren ratsam, einen neuen Satz Reifen anzuschaffen. Auch die beste Gummimischung verhärtet allmählich, was sich negativ auf die Fahr-, Haft- und Bremseigenschaften auswirkt.

Wie lagere ich Winterreifen richtig?

Im Frühling zieht der Autofahrer Sommerreifen auf. Doch jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Wie lagere ich die Winterreifen korrekt? Richtige Lagerung ist bei Winterreifen eine äußerst wichtige Angelegenheit. Unsachgemäße Aufbewahrung reduziert die Haltbarkeit und Verkehrssicherheit von Reifen erheblich. Wer kein Geld ausgeben möchte, um die Reifen bei einem Reifenhändler oder einer KFZ-Werkstatt vom Fachmann einlagern zu lassen, und über eine eigene Garage oder einen Keller verfügt, kann die Lagerung problemlos selbst vornehmen. Dabei ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

REIFENDRUCK ERHÖHEN

Gegenüber der empfohlenen Herstellervorgabe für den Druck, bei dem der Reifen gefahren werden sollte, muss der Fahrer den Reifendruck um etwa 0,5 bar erhöhen. Dies liegt darin begründet, dass der Reifen auch während der Nichtbenutzung und Einlagerung allmählich an Druck verliert.

REIFEN INSPIZIEREN

Vor der Einlagerung sollte der KFZ-Besitzer die Laufflächen und Karkassen der Reifen auf Beschädigungen, wie etwa Beulen oder Risse überprüfen. Im Profil feststeckende Fremdkörper entfernt er. Zudem sollte der Fahrer in diesem Zuge die Profiltiefe messen und zu weit abgenutzte Reifen entsorgen.

BESCHRIFTEN

Um die Reifen bei der nächsten Nutzungsperiode achsweise vertauschen zu können, ist es ratsam, diese vor dem Einlagern zu beschriften. Das Vertauschen ist sinnvoll, damit sich die Reifen möglichst gleichmäßig abnutzen. Die Beschriftung erfolgt mit Kreide oder Wachsmalstiften auf die Laufflächen. Dabei bieten sich Kürzel wie „VR“ und „HR“ für „vorne rechts“ oder „hinten rechts“ an. Die Reifen mit größerer Profiltiefe sollte der Fahrer auf die Hinterachse aufziehen.

EINLAGERN

Kompletträder mit Felge sind horizontal übereinander gestapelt zu lagern oder an einem Wandhalter oder Felgenbaum zu hängen, Reifen ohne Felge hingegen sind senkrecht stehend auf einem sauberen Tuch zu lagern und im Sechs-Wochen-Rhythmus etwas zu drehen. Der Raum, in dem die Reifen lagern, sollte dunkel, kühl und trocken sein.

Wer hat Winterreifen getestet?

Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Winterreifen-Vergleich. Wir haben die vorgestellten Produkte keinem Test unterzogen.

Seit der Jahrtausendwende testet die Stiftung Warentest jährlich Winterreifen. So befanden sich im Jahr 2000 beispielsweise 42 Reifen in drei Größen und vier Geschwindigkeitsklassen im Test. Im Jahr darauf landete ein Ganzjahresreifen im Test von Winterreifen auf dem ersten Platz. 2002 nahmen die Tester 30 Winterreifen und einen Ganzjahresreifen unter die Lupe. Ein Jahr später testeten sie 34 Winter- und sechs Ganzjahresreifen. 2004 befanden sich erneut 34 Winterreifen und ein Ganzjahresreifen im Test. 2005 nahmen die Tester schließlich neben 35 Winterreifen und zwei Ganzjahresreifen auch einen Sommerreifen unter die Lupe. Auch zwischen 2006 und 2014 gab es jedes Jahr einen Winterreifen-Test.

Den letzten Test, der sich auf Winterreifen beschränkt, veröffentlichte die Stiftung Warentest gemeinsam mit dem ADAC im September 2015. Die Tester prüften insgesamt 35 Winterreifen, davon 16 der Größe 165/70 R14 T und 19 der Größe 205/55 R16 H. Immerhin schnitten fünf Testmodelle gut ab. Das Testfazit: Nur jedes siebte Modell konnte bei jedem Wetter überzeugen. Vier Winterreifen fielen sogar komplett durch, weil sie auf nasser Fahrbahn versagten.

Zu den Testdisziplinen gehörten das Fahrverhalten auf nasser und trockener Fahrbahn sowie Schnee und Eis, die Verschleißfestigkeit, der Kraftstoffverbrauch und der Geräuschpegel. Darüber hinaus wurden die Reifen einer Schnelllaufprüfung unterzogen. In der Größenordnung 165/70 R14 T wurden der Goodyear Ultragrip 9 und der Michelin Alpin A4, jeweils mit der Testnote 2,2 („Gut“), zu den Testsiegern gekürt. Unter den Testmodellen mit der Größe 205/55 R16 H konnte sich der Contiwintercontact TS 850 von Continental mit der Testnote 2,0 („Gut“) als Testsieger behaupten.

Teaserbild: © Milan / stock.adobe.com | Abb. 1: © grafikplusfoto / stock.adobe.com | Abb. 2–7: © Warenberater | Abb. 8: © Thomas Söllner / stock.adobe.com | Abb. 9–13: © Warenberater | Video: © MotorweltTV / YouTube | Abb. 14–17: © Warenberater